デスクワークで疲れたあなたへ – ストレッチの重要性とその効果

目次

はじめに

長時間のデスクワークが続くと、肩こりや腰痛、目の疲れなど様々な不調が現れます。これらの症状は一時的なものではなく、長期にわたると慢性的な健康問題につながる可能性があります。今回は、デスクワークによる疲労がたまるメカニズムと、それに対する効果的な対処法について詳しく解説します。

1. デスクワークが体に与える影響

筋骨格系の問題

長時間の座位は、同じ筋肉を使い続けることで筋繊維に微細な損傷を与え、硬直や関節の圧迫を引き起こします。特に、背中や首、肩周りの筋肉が絶えず緊張状態となり、可動域が狭まることで動きづらくなります。こうした持続的な負担は慢性的なコリや痛みを生み、日常動作や集中力の低下にもつながります。

血流の低下

長時間座り続けることで下肢の筋肉が動かず、血管が圧迫されて血流が滞ります。特にふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、血液を心臓に戻すポンプ作用を担っていますが、この働きが弱まるとむくみや冷え、さらには静脈瘤や血栓のリスクが高まります。

メンタルヘルスへの影響

身体的な疲労が蓄積すると、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が増加します。これに伴い、情緒不安定やうつ症状、集中力の阻害が生じやすくなります。加えて、孤立感や仕事のプレッシャーが精神的負担を増大させ、バーンアウトを招くこともあります。

2. 疲労がたまるメカニズム

筋肉の硬直と血行不良

筋肉が硬直すると、毛細血管が押しつぶされて酸素や栄養の供給が滞ります。これにより、乳酸やアデノシンなどの疲労物質が蓄積し、さらに硬直が進行。痛みと疲労の悪循環が生まれます。

自律神経の乱れ

デスクワークによる緊張状態が続くと交感神経が優位になり、心拍数や血圧が上昇します。これによりリラックス状態が保てず、慢性的な疲れや体調不良を招きます。また、自律神経のバランスが崩れると消化機能や免疫力も低下します。

睡眠の質低下

長時間のスクリーン作業やストレスによってメラトニンの分泌が阻害され、深い睡眠が得られにくくなります。これにより身体の回復機能が低下し、翌朝の疲労感や集中力不足を引き起こします。

3. 疲労への具体的な対策

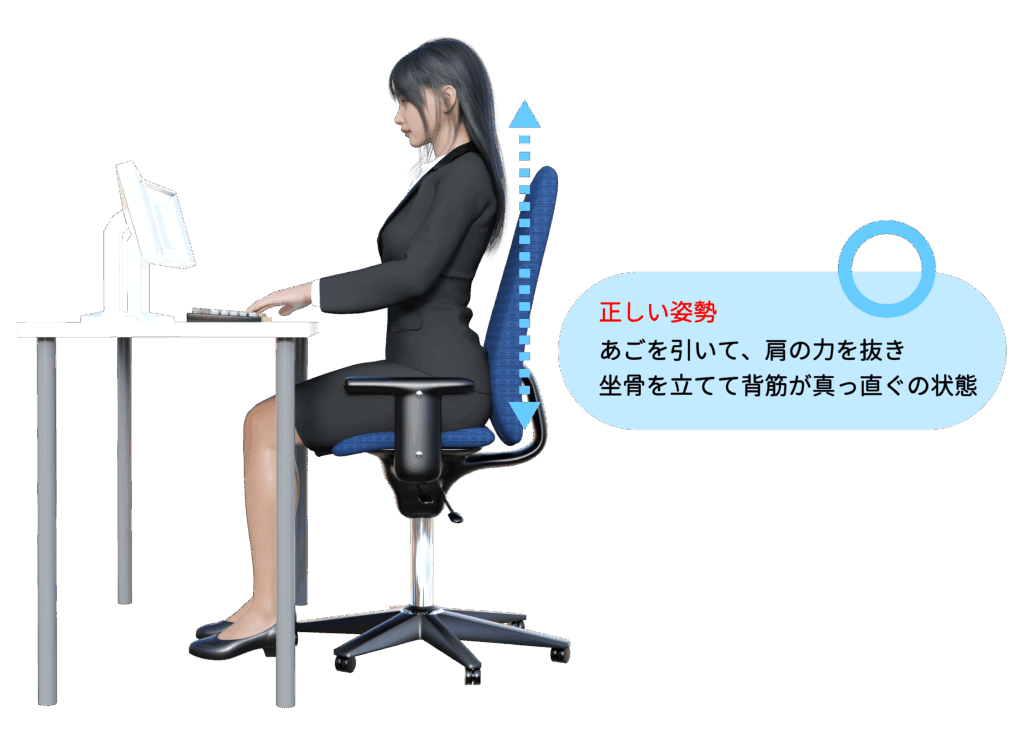

姿勢の改善

骨盤を立てて座り、背骨を自然なS字カーブに保つことで、首や腰への過度な負担を減らします。椅子の高さ調整や背もたれの角度にも注意し、モニター位置は目線の高さに合わせましょう。

適度な休憩と動き

1時間あたり5分程度のストレッチや軽い歩行を取り入れることで、血流を促進し疲労物質を除去します。オフィス内を移動する際には深呼吸や肩甲骨回しを併用すると効果的です。

食生活の見直し

ビタミンB群やマグネシウム、亜鉛を含む食材(ナッツ、緑黄色野菜、魚介類など)を積極的に摂取し、エネルギー代謝と疲労回復をサポートしましょう。糖質の摂りすぎには注意が必要です。

水分補給

体内の水分が不足すると血液の粘度が上昇し、血流悪化を招きます。デスク上に水やスポーツドリンクを置き、こまめに補給する習慣をつけましょう。

睡眠の質改善

寝る1時間前にはスマホやPCの使用を控え、室温や照明を調整して快適な睡眠環境を整えます。寝具の見直しも効果的です。

4. デスクワークで疲れにくくするために注意する事

作業環境の改善

デスク・椅子配置の見直しは基本です。キーボードは肘が直角になる高さに置き、モニターは目線よりやや下に配置してください。

定期的な立ち上がり

タイマーを使って1時間ごとに立ち上がる習慣をつけましょう。歩行やストレッチだけでなく、軽い体操で筋肉をほぐすことが大切です。

リラクゼーション

深呼吸や瞑想アプリ、短時間のマインドフルネスを取り入れることで、精神的な緊張をリセットできます。

目の疲れ対策

20分ごとに20秒間、6m先を見る「20-20-20ルール」を守り、目の筋肉の緊張をほぐしてください。

正しい座り方

骨盤を立て、背筋を伸ばし、足裏を床につけ、必要に応じてフットレストで支えましょう。座面の硬さもチェックポイントです。

5. 長時間の座位が引き起こす健康リスク

心血管疾患

長時間の座位は血流を停滞させ、動脈内の血小板が凝集しやすくなります。この状態が続くと血管壁に負荷がかかり、動脈硬化や血栓形成が進行します。結果として、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な心血管イベントのリスクが大幅に増加します。特に、座りっぱなしでの作業が習慣化している人は注意が必要です。

メタボリックシンドローム

長時間の座位は筋肉活動量を大幅に低下させ、エネルギー消費が減少します。その結果、血中の中性脂肪や血糖値が上昇しやすくなり、肥満、高血圧、高血糖といった代謝異常を引き起こします。これらが複合的に進行するとメタボリックシンドロームとなり、糖尿病や心疾患の発症リスクをさらに高めます。

骨密度の低下

骨は定期的な荷重刺激を受けることで強度を維持しますが、長時間の座位では骨への負荷が不足し、骨密度の低下を招きます。これが進行すると骨粗鬆症や骨折のリスクが高まり、特に中高年層ではその影響が顕著に現れます。

消化不良・便秘

座位が続くと腹部への圧迫が強まり、腸の蠕動運動が低下します。そのため、消化不良や便秘が起こりやすくなります。特に食後すぐも座り続けると消化が停滞し、胃もたれや胃痛を感じることがあります。

筋力と柔軟性の低下

長時間の座位では大腿四頭筋や臀部の筋肉が使われず、筋力低下を招きます。また、柔軟性の低下により関節可動域が狭くなり、腰痛や膝痛などの原因にもなります。日常の動作がぎこちなくなることで、さらに身体に負担がかかります。

静脈瘤のリスク

下肢の血液循環が滞ると血管内圧が上昇し、静脈の弁機能が低下します。これにより、静脈瘤が形成されやすくなり、足のだるさや痛みを伴うことがあります。放置すると皮膚炎や潰瘍を引き起こす可能性もあります。

精神的健康への影響

座位習慣が続くと運動量が減少し、脳内のセロトニンやドーパミンの分泌が低下します。その結果、うつ症状や不安感が増し、ストレス耐性が低下します。慢性的な疲労感も重なり、バーンアウトのリスクが高まります。

寿命の短縮

複数の疫学研究で、長時間座る生活習慣が全死亡リスクの増加と関連することが示されています。特に、1日に8時間以上の座位時間が継続すると、早期死亡のリスクが有意に高まる傾向があります。

6. 参考文献

- Smith et al. (2020). The impact of prolonged sitting on musculoskeletal health.

- Johnson et al. (2021). Cardiovascular risks associated with sedentary behavior.

- Williams & Brown (2022). Psychological effects of desk work on mental health.

- Lee et al. (2023). Muscle stiffness and its effects on circulation.

- Tanaka & Suzuki (2022). Autonomic nervous system and chronic fatigue.

- Garcia et al. (2022). Sleep quality and work-related stress.